La teigne chez le chat, cette mycose cutanée tenace, continue de préoccuper de nombreux propriétaires en 2025. Lorsque Minou commence à perdre ses poils en formant des cercles caractéristiques sur sa peau, c’est souvent le signe d’une bataille contre ces champignons microscopiques. Bien que connue depuis des décennies, cette affection dermatologique reste l’une des plus fréquentes chez nos félins domestiques et représente un défi constant pour les vétérinaires.

Ces dernières années ont vu une recrudescence inquiétante de cas dans certains élevages européens, avec l’apparition de souches plus résistantes aux traitements conventionnels. Cette situation a provoqué une vague d’inquiétude chez les propriétaires, mais aussi une accélération de la recherche vétérinaire pour trouver des solutions plus efficaces et moins contraignantes.Heureusement, 2025 marque un tournant dans la prise en charge de cette affection grâce à l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques, de protocoles optimisés et d’une meilleure compréhension de la maladie.

Podcast de Conseils Vétérinaires de Patrick

Écoutez notre débat sur les modalités de traitements de la teigne chez le chat en 2025

Comprendre la teigne chez le chat

La teigne chez le chat n’est pas, contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, causée par un parasite, mais par des champignons dermatophytes qui infectent la couche superficielle de la peau, les poils et parfois les griffes. Dans environ 90% des cas félines, le principal responsable est le Microsporum canis, un champignon particulièrement adapté au mode de vie des chats. D’autres espèces comme Trichophyton mentagrophytes ou Microsporum gypseum peuvent également être impliquées, mais de façon moins fréquente.

Ces champignons microscopiques se nourrissent de kératine, la protéine principale constituant les poils et la couche superficielle de la peau. Leur présence déclenche une réaction inflammatoire qui se manifeste par les symptômes caractéristiques de la teigne.

En 2025, les analyses génétiques ont permis d’identifier plusieurs sous-types de Microsporum canis dont certains présentent une virulence accrue ou des résistances particulières aux traitements classiques.

“La teigne féline reste l’une des dermatoses les plus fréquemment diagnostiquées en cabinet vétérinaire, avec une prévalence qui varie entre 4% et 20% selon les régions et les conditions de vie des chats.” – Dr. Sophie Lamarche, dermatologue vétérinaire.

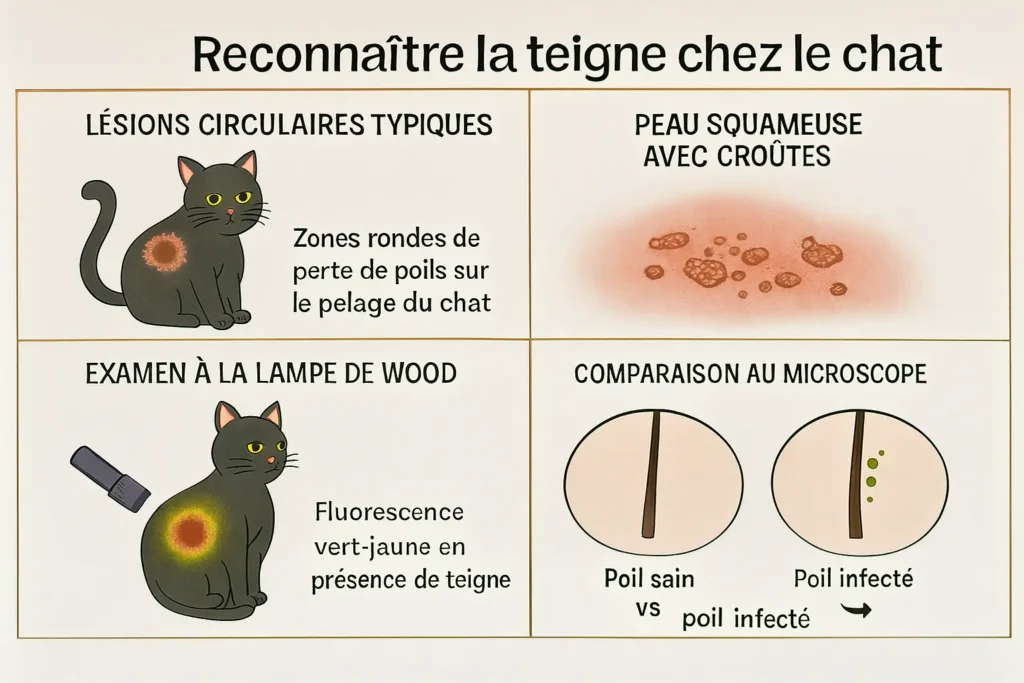

Symptômes typiques à reconnaître

Les manifestations cliniques de la teigne chez le chat peuvent varier considérablement d’un animal à l’autre, ce qui complique parfois le diagnostic pour les propriétaires. Voici les signes les plus caractéristiques à surveiller :

- Lésions circulaires : zones arrondies de 1 à 3 cm de diamètre où le poil est cassé ou absent

- Squames et croûtes : la peau peut sembler squameuse, avec de petites pellicules blanchâtres

- Érythème : rougeur de la peau, particulièrement visible chez les chats à poil court ou dans les zones peu poilues

- Alopécie : perte de poils, souvent en motifs circulaires bien délimités

- Prurit variable : certains chats se grattent intensément, tandis que d’autres ne manifestent aucune démangeaison

- Folliculite : inflammation des follicules pileux donnant un aspect “pointillé” à la peau

Les zones les plus fréquemment touchées sont la tête, les oreilles, les pattes avant et la queue, mais l’infection peut s’étendre à tout le corps. Chez les chatons et les chats immunodéprimés, les lésions peuvent être généralisées et plus sévères.

Il est important de noter que certains chats, particulièrement ceux à poil long, peuvent être porteurs asymptomatiques. Ils ne présentent aucun signe visible de la maladie mais peuvent contaminer d’autres animaux ou les humains, ce qui complique la gestion des foyers d’infection.

Modes de transmission et risques de contagion

La teigne chez le chat est hautement contagieuse et se transmet de plusieurs façons :

- Contact direct entre animaux infectés (chats, chiens, rongeurs)

- Environnement contaminé : les spores peuvent survivre jusqu’à 18 mois dans l’environnement

- Objets partagés : brosses, paniers, jouets, couvertures

- Transmission à l’humain (zoonose) : par contact direct avec un animal infecté ou des objets contaminés

Les chatons, les chats âgés et les animaux immunodéprimés (FIV, FeLV, traitement immunosuppresseur, stress chronique) sont particulièrement vulnérables. Les chats d’extérieur, ceux vivant en collectivité (refuges, chatteries) ou les nouveaux arrivants dans un foyer présentent également un risque accru.

Tableau 1 : Facteurs de risque pour la teigne féline

| Facteur de risque | Niveau de risque | Explication |

| Âge < 1 an | ⚠️⚠️⚠️ | Système immunitaire immature |

| Chat d’extérieur | ⚠️⚠️ | Contact avec animaux potentiellement porteurs |

| Vie en collectivité | ⚠️⚠️⚠️ | Propagation rapide entre animaux |

| Immunodéficience | ⚠️⚠️⚠️ | Défenses réduites contre l’infection |

| Stress chronique | ⚠️⚠️ | Affaiblissement du système immunitaire |

| Mauvais état général | ⚠️⚠️ | Résistance diminuée aux infections |

Le caractère zoonotique de la teigne est particulièrement préoccupant. Les enfants, les personnes âgées et les individus immunodéprimés sont les plus susceptibles de contracter la teigne au contact d’un chat infecté. Chez l’humain, elle se manifeste généralement par des lésions cutanées rougeâtres et prurigineuses, souvent en forme d’anneau.

En 2025, comment diagnostiquer la teigne chez le chat ?

Le diagnostic de la teigne chez le chat a considérablement évolué ces dernières années, avec l’apparition de techniques plus rapides et plus précises. Les vétérinaires disposent aujourd’hui d’un arsenal diagnostique performant :

Examen à la lampe de Wood nouvelle génération

Les lampes UV de dernière génération (2025) offrent une sensibilité accrue pour détecter la fluorescence verdâtre caractéristique produite par certaines souches de Microsporum canis. Ces nouveaux dispositifs intègrent des filtres spécifiques qui améliorent la visualisation et réduisent les faux négatifs. Cependant, seuls environ 50% des cas de teigne à M. canis produisent cette fluorescence, ce qui limite la fiabilité de cette méthode utilisée seule.

Tests PCR vétérinaires rapides

L’innovation majeure de ces dernières années est l’arrivée de tests PCR portables utilisables directement en clinique vétérinaire. Ces dispositifs permettent d’identifier précisément l’espèce de dermatophyte en moins d’une heure, contre plusieurs jours pour la culture fongique traditionnelle. Ces tests détectent même les souches non fluorescentes et peuvent identifier les résistances potentielles aux antifongiques classiques.

Les tests PCR portables pour la teigne du chat en 2025 sont des dispositifs modernes et de plus en plus utilisés en milieu vétérinaire pour un diagnostic rapide et précis. La PCR (réaction en chaîne par polymérase) permet de détecter l’ADN des champignons responsables de la teigne, notamment Microsporum canis, directement à partir d’échantillons de poils, de squames ou de raclages cutanés pris sur les lésions suspectes.

Ces tests portables offrent plusieurs avantages :

- Rapidité : ils donnent des résultats en quelques heures ou jours, beaucoup plus rapidement que la culture fongique classique qui peut prendre jusqu’à trois semaines.

- Sensibilité et spécificité élevées : ils détectent même de faibles quantités d’ADN fongique, ce qui permet d’identifier des infections asymptomatiques ou un portage chez l’animal.

- Facilité d’utilisation,parfois sur place, réduisant ainsi les délais liés à l’envoi d’échantillons en laboratoire.

Bien souvent, les tests PCR pour la détection de la teigne chez le chat ne sont généralement pas réalisés directement en clinique vétérinaire par équipement portable, mais bien plutôt via des laboratoires vétérinaires spécialisés. Les vétérinaires prélèvent les échantillons (poils, squames, biopsies) sur l’animal, qu’ils envoient ensuite à des laboratoires offrant un service PCR rapide.

Par exemple, le laboratoire Vet’Analys à Hyères propose une technique PCR innovante permettant d’obtenir un diagnostic en 48 heures. Ce type de service permet aux vétérinaires de disposer rapidement des résultats, bien avant le délai classique de la culture fongique qui prend plusieurs semaines. Ce mode de diagnostic rapide par PCR est donc accessible aux vétérinaires mais via des laboratoires externes en France ou en Belgique, et non par des outils PCR portables opérés directement en cabinet.Le coût d’un test PCR pour la détection de la teigne chez le chat en 2025 se situe généralement autour de 50 à 70 euros par analyse, selon le laboratoire et les modalités du test.

Microscopie directe et culture

L’examen microscopique des poils et des squames reste une méthode fiable, désormais améliorée par des colorants spécifiques qui facilitent la visualisation des spores. La culture fongique, bien que plus lente (1-3 semaines), demeure la méthode de référence pour confirmer le diagnostic et réaliser des tests de sensibilité aux antifongiques.

Biopsie cutanée

Dans les cas atypiques ou résistants, la biopsie cutanée peut être nécessaire. Les techniques histopathologiques modernes, couplées à des colorations spécifiques pour les champignons, permettent un diagnostic précis même dans les cas complexes.

“Le diagnostic précoce et précis de la teigne est essentiel pour mettre en place un traitement adapté et limiter la propagation de l’infection. Les nouvelles technologies PCR ont révolutionné notre approche en permettant une identification rapide des agents pathogènes.” – Dr. Martin Dubois

Vous pouvez savoir si votre chat a la teigne en faisant ce petit quiz .

Mon chat a‑t‑il la teigne ?

Évaluez le risque en moins d’une minute

Ce quiz oriente vos décisions. Il ne remplace pas une consultation vétérinaire.

Les traitements traditionnels et leurs limites

Pendant des décennies, le traitement de la teigne chez le chat a reposé sur un nombre limité d’antifongiques systémiques, administrés par voie orale pendant des périodes souvent longues. Ces médicaments, bien que généralement efficaces, présentent chacun leurs avantages et inconvénients :

Traitements systemiques

La griséofulvine

Longtemps considérée comme le traitement de référence, la griséofulvine agit en inhibant la synthèse des acides nucléiques des champignons. Son administration nécessite :

- Un traitement prolongé (6-10 semaines minimum)

- Une prise avec un repas riche en matières grasses pour améliorer l’absorption

- Une surveillance attentive des effets secondaires potentiels

Ses limites incluent des effets tératogènes (contre-indication chez les femelles gestantes), des risques d’effets secondaires digestifs et hématologiques, et une efficacité variable selon les souches. En 2025, son utilisation a considérablement diminué au profit d’alternatives plus sûres.

L’itraconazole

Cet antifongique de la famille des azolés présente une bonne efficacité et une meilleure tolérance que la griséofulvine. Son affinité pour la kératine lui permet de persister dans la peau et les poils pendant plusieurs semaines après l’arrêt du traitement. Il peut être administré :

- Quotidiennement pendant 4-6 semaines

- En protocole pulsé (une semaine de traitement, une semaine d’arrêt)

Malgré ces avantages, l’itraconazole peut provoquer des troubles hépatiques nécessitant une surveillance biologique, et son coût reste élevé pour les traitements de longue durée.

Posologie et durée de traitement

- La posologie recommandée est généralement de 5 mg/kg par jour.

- Le traitement se fait souvent sous forme orale, avec une solution buvable (exemple : Itrafungol® de Virbac) ou parfois en gélules adaptées.

- Le schéma fréquent consiste en une administration continue pendant 3 périodes de 7 jours consécutifs, entrecoupées d’une semaine d’arrêt entre chaque période, soit un total de 21 jours de traitement répartis en 6 semaines au total.

- La durée totale du traitement est souvent de 4 à 6 semaines, voire plus, en fonction de l’évolution clinique et des contrôles mycologiques, car la teigne requiert un traitement prolongé pour assurer l’élimination complète du champignon dans le follicule pileux.

Noms de spécialités vétérinaires pour chats

- Itrafungol® (solution buvable, Virbac) est une forme vétérinaire courante d’itraconazole, spécialement indiquée pour les dermatophytoses chez le chat.

- Itradrops® peut aussi être une autre spécialité contenant de l’itraconazole, utilisée en pratique vétérinaire.

Précautions

- L’administration est réalisée par voie orale, à l’aide d’une seringue graduée pour la solution.

- L’itraconazole peut avoir des effets secondaires tels que vomissements, diarrhée, anorexie, et un contrôle hépatique est recommandé.

- Le traitement doit être associé à un nettoyage rigoureux de l’environnement du chat pour éviter la réinfection.

Cette posologie et durée sont conformes aux recommandations vétérinaires actuelles et aux données disponibles en 2025 pour le traitement efficace de la teigne à Microsporum canis chez le chat

La terbinafine

Antifongique de la famille des allylamines, la terbinafine présente une excellente affinité pour les tissus kératinisés et une action fongicide puissante. Ses avantages incluent :

- Une bonne tolérance générale

- Une persistance prolongée dans les tissus cibles

- Une efficacité démontrée contre la plupart des dermatophytes

Toutefois, son utilisation chez le chat n’est pas officiellement approuvée dans tous les pays, nécessitant une prescription hors AMM (Autorisation de Mise sur le Marché).

La terbinafine est un antifongique systémique utilisé pour le traitement de la teigne chez le chat, notamment en cas de résistance ou d’intolérance à d’autres antifongiques comme l’itraconazole.

Posologie et durée de traitement

- La dose recommandée est de 10 à 30 mg/kg par jour, administrée oralement.

- La durée du traitement est généralement de 4 à 6 semaines, parfois plus selon la réponse clinique et les résultats des cultures de suivi.

- Comme pour l’itraconazole, il est important de poursuivre le traitement au-delà de la guérison clinique pour s’assurer de l’élimination complète du champignon.

Noms de spécialités vétérinaires pour chats

- Il n’existe pas de spécialité vétérinaire formulée spécifiquement pour la terbinafine chez le chat, mais elle est disponible sous forme humaine en comprimés ou solution à fractionner et administrer selon poids.

Tableau 2 : Comparaison des antifongiques classiques

| Antifongique | Durée moyenne de traitement | Principaux effets indésirables | Efficacité relative | Coût |

| Griséofulvine | 6-10 semaines | Digestifs, hématologiques, tératogènes | ⭐⭐ | €€ |

| Itraconazole | 4-6 semaines | Hépatiques, digestifs | ⭐⭐⭐ | €€€ |

| Terbinafine | 4-6 semaines | Digestifs légers | ⭐⭐⭐⭐ | €€€ |

Les traitements topiques : shampoings et lotions

En complément des traitements systémiques, les applications locales jouent un rôle important dans la prise en charge de la teigne chez le chat. Elles permettent de réduire la charge fongique sur le pelage et de limiter la contamination de l’environnement.

Shampoings antifongiques

Les shampoings à base de miconazole, de kétoconazole ou de chlorhexidine sont traditionnellement utilisés 2 à 3 fois par semaine. Leur efficacité dépend de plusieurs facteurs :

- La concentration en principe actif

- Le temps de contact (généralement 5-10 minutes)

- La régularité des applications

- La coopération du chat (souvent problématique !)

Les formulations classiques présentent plusieurs inconvénients : stress pour l’animal, difficulté d’application, rinçage nécessaire, et efficacité limitée en monothérapie.

Lotions, crèmes et solutions

Les préparations topiques non rincées (lotions, sprays, pommades) contenant des azolés, de l’énilconazole ou de la terbinafine peuvent être appliquées directement sur les lésions. Bien que pratiques pour les lésions localisées, elles présentent des limites :

- Difficulté d’application sur l’ensemble du pelage

- Risque de léchage et d’ingestion par le chat

- Efficacité insuffisante en cas d’infection généralisée

Limites connues des traitements traditionnels en pratique vétérinaire

Malgré leur efficacité relative, les traitements traditionnels de la teigne chez le chat présentent plusieurs limitations qui ont motivé la recherche de nouvelles approches thérapeutiques :

Durée prolongée des traitements

Les protocoles classiques nécessitent souvent 6 à 12 semaines de traitement, ce qui pose plusieurs problèmes :

- Difficulté d’observance pour les propriétaires

- Coût total élevé du traitement

- Risque accru d’effets secondaires cumulatifs

- Stress chronique pour l’animal et son propriétaire

Dans les cas graves, surtout chez les chats à poils longs, une tonte complète est recommandée pour faciliter les soins de la peau. . Cette tonte doit être faite par un professionnel et sous légère sédation.

Résistances aux antifongiques

L’utilisation répétée des mêmes molécules a favorisé l’émergence de souches résistantes. Des études récentes ont montré que :

- Certaines souches de M. canis présentent des résistances à la griséofulvine

- Des résistances croisées entre azolés ont été documentées

- L’efficacité des traitements topiques seuls a diminué dans certaines régions

Effets secondaires et contre-indications

Les antifongiques systémiques traditionnels peuvent provoquer divers effets indésirables :

- Troubles digestifs (vomissements, diarrhée, anorexie)

- Toxicité hépatique (particulièrement avec les azolés)

- Anomalies hématologiques (avec la griséofulvine)

- Contre-indications chez les chatons, femelles gestantes ou animaux débilités

Contraintes pratiques

L’application des traitements topiques et la gestion de l’environnement représentent un défi quotidien :

- Difficulté à baigner régulièrement un chat réticent

- Nécessité de traiter tous les animaux du foyer, même asymptomatiques

- Désinfection fastidieuse et répétée de l’environnement

- Isolement nécessaire des animaux infectés

Ces limitations ont conduit à l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques, plus efficaces et moins contraignantes, que nous allons explorer dans la section suivante.

Nouveaux traitements de la teigne chez le chat en 2025

Les avancées médicamenteuses

L’année 2025 marque un tournant dans le traitement de la teigne chez le chat avec l’arrivée de nouvelles molécules antifongiques et l’optimisation des protocoles existants. Ces innovations permettent des traitements plus courts, plus efficaces et mieux tolérés.

Antifongiques de nouvelle génération

Azolés de 4ème génération

Les nouveaux dérivés azolés développés spécifiquement pour usage vétérinaire offrent plusieurs avantages :

- Une sélectivité accrue pour les enzymes fongiques, réduisant la toxicité hépatique

- Une biodisponibilité améliorée permettant des doses plus faibles

- Une persistance prolongée dans les tissus kératinisés

- Une efficacité contre les souches résistantes aux azolés classiques

Le luliconazole félin, approuvé en 2024, représente une avancée majeure avec son administration hebdomadaire (au lieu de quotidienne) et sa forte concentration dans le follicule pileux.

Le luliconazole est un antifongique de nouvelle génération appartenant à la famille des imidazolés, utilisé principalement sous forme topique pour traiter les infections fongiques de la peau, dont la teigne chez le chat. Il agit en inhibant la synthèse des ergostérols, composants essentiels de la membrane cellulaire des champignons, ce qui empêche leur croissance et provoque leur destruction.

Utilisation dans le traitement de la teigne féline

- Le luliconazole est appliqué localement sur les lésions cutanées une fois par jour, généralement pendant une durée d’environ 2 semaines ou plus selon l’évolution clinique.

- Il est souvent utilisé en complément des traitements oraux antifongiques pour une meilleure efficacité et pour limiter la dissémination des spores.

- Son bon pouvoir de pénétration cutanée et son action rapide en font une option intéressante pour le traitement topique de la teigne.

Noms de spécialités vétérinaires

- À ce jour en 2025, le luliconazole n’est pas encore très répandu sous forme de spécialités vétérinaires spécifiques pour chats, mais des formulations humaines existent. Les formulations humaines les plus courantes de luliconazole sont notamment commercialisées sous le nom de Luzu®. Il s’agit d’une crème topique utilisée pour traiter diverses mycoses cutanées comme le pied d’athlète, l’eczéma marginé et la teigne.

- Il peut être employé en magistral ou utilisé off-label par certains vétérinaires dans le cadre d’un traitement combiné.

En résumé, le luliconazole est un antifongique topique prometteur dans le traitement de la teigne féline, utilisé surtout en complément des traitements systémiques.

Molécules en cours d’approbation en 2025

Inhibiteurs de la glucane synthase féline

Cette nouvelle classe d’antifongiques, inspirée des échinocandines humaines mais adaptée aux spécificités félines, cible la synthèse du glucane, composant essentiel de la paroi cellulaire fongique. Les essais cliniques montrent :

- Une efficacité supérieure contre les dermatophytes résistants

- Un profil de sécurité excellent, même chez les jeunes animaux

- Une durée de traitement réduite (3-4 semaines)

Biothérapies antifongiques

Les avancées en immunologie ont permis le développement d’anticorps monoclonaux ciblant spécifiquement les facteurs de virulence des dermatophytes. Ces traitements innovants :

- Neutralisent les protéases et autres enzymes fongiques responsables des lésions

- Renforcent la réponse immunitaire locale contre l’infection

- Peuvent être administrés en une ou deux injections pour tout le traitement

“Les nouvelles biothérapies antifongiques représentent une révolution comparable à celle des anticorps monoclonaux en dermatologie humaine. Elles permettent d’envisager des traitements courts, efficaces et pratiquement dénués d’effets secondaires.” – Dr. Émilie Renard, chercheuse en dermatologie vétérinaire.

Traitements alternatifs et complémentaires

En parallèle des avancées pharmaceutiques, 2025 voit l’émergence de solutions alternatives et complémentaires dont l’efficacité est désormais scientifiquement validée.

Nanotechnologies antifongiques

L’application des nanotechnologies au traitement de la teigne chez le chat constitue l’une des innovations les plus prometteuses :

Nanoparticules d’argent

Les formulations à base de nanoparticules d’argent offrent une action antifongique puissante tout en limitant les risques de toxicité :

- Pénétration folliculaire optimisée

- Action fongicide directe par multiples mécanismes

- Réduction de l’inflammation cutanée

- Formulations en spray ou gel ne nécessitant pas de rinçage

Ces produits, comme le NanoSilver Feline®, sont particulièrement adaptés aux chats difficiles à manipuler. Il est basé sur l’utilisation de nanoparticules d’argent (argent colloïdal) pour ses propriétés antimicrobiennes et antifongiques, destiné spécifiquement aux chats. Il est présenté comme un traitement complémentaire ou alternatif pour certaines dermatoses, dont la teigne féline (dermatophytose).

NanoSilver Feline® est utilisé en complément des traitements antifongiques conventionnels (itraconazole, terbinafine, traitements topiques classiques) dans le but d’accélérer la guérison ou en cas de résistance partielle aux molécules antifongiques classiques.

Toutefois, il s’agit encore d’un traitement complémentaire et son efficacité dans la teigne du chat fait l’objet de recherches et d’évaluations cliniques, notamment en médecine vétérinaire spécialisée.

Hygiène et traitement de l’environnement : innovations dans les produits antifongiques

La gestion de l’environnement reste un pilier essentiel dans la lutte contre la teigne chez le chat. Les spores fongiques peuvent survivre jusqu’à 18 mois dans le milieu extérieur, constituant une source permanente de réinfection. En 2025, de nouvelles solutions plus efficaces et respectueuses de l’environnement sont disponibles.

Désinfectants écoresponsables nouvelle génération

Les désinfectants modernes combinent efficacité antifongique et respect de l’environnement :

- Peroxyde d’hydrogène stabilisé :

- Mode d’action : Génère des radicaux libres qui détruisent efficacement les spores fongiques, sans laisser de résidus toxiques.

- Dilution recommandée : Solution à 3 %, diluer 1 dose de peroxyde d’hydrogène dans 3 à 5 doses d’eau pour la désinfection des surfaces.

- Application : Vaporiser ou passer sur toutes les surfaces non sensibles (sols lisses, paniers plastiques, accessoires). Laisser agir 10 à 15 min avant d’essuyer.

- Fréquence : 1 à 2 fois par semaine toute la durée du traitement et jusqu’à 3 semaines après, selon la contamination.

- Précautions : Ne pas utiliser sur textiles fragiles ou matériaux non compatibles avec l’oxydation

- Produits: Nocolyse® One Shot / Nocolyse Mint , Huwa-San®

- Acides organiques biocompatibles : mélanges d’acides lactique, citrique et malique créent un environnement hostile aux dermatophytes

- Mode d’action : Abaissement du pH, perturbant la croissance des dermatophytes et créant un environnement hostiles aux spores.

- Dilution recommandée : Solutions prêtes à l’emploi ; pour les produits concentrés, diluer selon indication fabricant (souvent 1 % à 2 % pour usage ménager, soit 10-20 ml/L d’eau).

- Application : Nettoyage des sols et des surfaces de contact de l’animal (panier, grattoir, litière).

- Fréquence : 1 à 2 fois par semaine, complémentaire au nettoyage à l’eau chaude.

- Sécurité : Non toxique, biodégradable, peut être utilisé sur la plupart des surfaces.

- Produits : Virkon® S, VirActif® Ecocert , VALSTERANE®

- Enzymes antifongiques :

- Mode d’action : Les enzymes dégradent spécifiquement les parois fongiques et facilitent l’élimination mécanique des spores.

- Mode d’emploi : Généralement sous forme de sprays ou de solutions prêtes à l’emploi à pulvériser sur les surfaces, textiles et accessoires de la zone animale.

- Doses/posologie : Appliquer uniformément, laisser sécher sans rinçage (bien suivre les recommandations précises du fabricant car la concentration enzymatique varie selon les produits).

- Fréquence : Après chaque nettoyage hebdomadaire ou toutes les 48 h en zone à risque élevé.

- Précautions : S’assurer que le produit est compatible avec la présence d’animaux (non toxique, non irritant).ces préparations contiennent des enzymes qui dégradent spécifiquement les structures fongiques

Tous ces produits présentent plusieurs avantages par rapport aux désinfectants traditionnels à base d’eau de Javel ou de formaldéhyde :

- Absence d’odeur désagréable

- Non toxiques pour les animaux et les humains

- Biodégradabilité complète

- Efficacité prolongée après application

Recommandations complémentaires

- Aspirateur : Utiliser quotidiennement en période de contamination pour éliminer squames et poils.

- Lavage à chaud : Literie, coussins, jouets textiles à laver à ≥ 60 °C ; un ajout de peroxyde d’hydrogène ou d’acides organiques au lavage améliore l’action désinfectante.

- Durée totale : Le protocole doit être maintenu pendant tout le traitement de l’animal, soit au minimum 4 à 6 semaines, parfois plus selon les recommandations vétérinaires.

Systèmes de filtration et purification de l’air

Les spores de dermatophytes peuvent se propager par voie aérienne. Les nouveaux systèmes de purification d’air adaptés aux foyers avec animaux offrent :

- Filtration HEPA avancée capturant plus de 99,97% des particules fongiques

- Technologie UV-C ciblée détruisant l’ADN des spores capturées

- Ionisation négative réduisant la charge fongique en suspension

- Capteurs intelligents ajustant la filtration selon le niveau de contamination détect.

Textiles et surfaces auto-désinfectants

L’innovation textile apporte des solutions pratiques pour les zones de couchage et de repos des chats :

- Tissus imprégnés de nanoparticules d’argent : action antifongique durable même après plusieurs lavages

- Revêtements photocatalytiques : surfaces qui, exposées à la lumière, génèrent des radicaux oxydants détruisant les spores

- Polymères antimicrobiens : matériaux incorporant des biocides à libération contrôlée

Innovations en pratiques cliniques pour lutter contre la teigne chez le chat

Au-delà des nouveaux médicaments, l’approche clinique de la teigne chez le chat a considérablement évolué en 2025, avec des protocoles optimisés basés sur les dernières données scientifiques.

Thérapie combinée

L’approche moderne privilégie les associations thérapeutiques synergiques pour maximiser l’efficacité et réduire la durée du traitement :

Protocole antifongique multimodal

Ce protocole associe :

- Un antifongique systémique de nouvelle génération à dose optimisée

- Un traitement topique spécifique (mousse, spray ou solution)

- Une désinfection environnementale ciblée avec des produits de nouvelle génération

Cette approche permet de réduire la durée totale du traitement de 30 à 50% par rapport aux protocoles traditionnels.

Gestion intégrée de l’infection

Les vétérinaires adoptent désormais une approche holistique qui prend en compte :

- Le traitement de tous les animaux du foyer, même asymptomatiques

- La désinfection simultanée de l’environnement

- Le suivi régulier par des techniques diagnostiques modernes (PCR, culture)

- L’adaptation du protocole en fonction de l’évolution clinique et des résultats des tests

Utilisation d’immunostimulants

Le renforcement de l’immunité locale et systémique joue un rôle croissant dans la prise en charge de la teigne :

Immunomodulateurs topiques

Des préparations contenant des bêta-glucanes, de la thymomoduline ou des extraits de plantes immunostimulantes sont appliquées localement pour

- Stimuler l’immunité cutanée locale

- Accélérer la résolution des lésions

- Prévenir les surinfections bactériennes secondaires

Compléments alimentaires immunostimulants

Des suppléments spécifiques sont recommandés pendant la durée du traitement :

- Complexes de bêta-glucanes et d’arabinogalactanes

- Probiotiques spécifiques modulant l’immunité

- Acides gras essentiels optimisant la fonction barrière de la peau

Protocoles plus courts

L’une des avancées majeures de 2025 est la validation de protocoles thérapeutiques considérablement raccourcis :

Traitement intensif de courte durée

Ces nouveaux protocoles reposent sur :

- Des doses optimisées d’antifongiques de dernière génération

- Une fréquence d’application des traitements topiques augmentée pendant une période courte

- Un suivi rapproché avec contrôles mycologiques réguliers

Critères d’arrêt du traitement basés sur la PCR

Contrairement aux approches traditionnelles qui imposaient des durées fixes, les nouveaux protocoles s’appuient sur des critères objectifs :

- Tests PCR négatifs sur échantillons de poils

- Résolution complète des signes cliniques

- Absence de fluorescence à la lampe de Wood nouvelle génération

Ces innovations permettent désormais de traiter efficacement la teigne chez le chat en 3 à 4 semaines dans la majorité des cas, contre 8 à 12 semaines auparavant, représentant une amélioration considérable du bien-être animal et une réduction significative des contraintes pour les propriétaires.

Conseils pratiques pour les propriétaires

Pour les propriétaires confrontés à un cas de teigne chez le chat, voici les recommandations actualisées de 2025 :

Limiter la contagion aux humains

La dimension zoonotique de la teigne nécessite des précautions particulières :

- Porter des gants jetables lors de la manipulation d’un chat infecté

- Se laver soigneusement les mains après tout contact

- Éviter de partager linge de toilette ou vêtements avec l’animal

- Surveiller l’apparition de lésions cutanées chez les membres du foyer

- Consultation médicale rapide en cas d’apparition de lésions suspectes chez l’humain

Protéger les autres animaux du foyer

La gestion d’un foyer multi-animaux requiert une approche globale :

- Isolement du chat infecté dans une pièce facile à désinfecter

- Traitement préventif des autres animaux selon les recommandations vétérinaires

- Désinfection régulière des zones communes

- Surveillance clinique de tous les animaux pendant au moins 8 semaines

Éviter les récidives

Après guérison, plusieurs mesures permettent de prévenir les rechutes :

- Désinfection finale approfondie de l’environnement

- Suivi mycologique régulier pendant 3 mois

- Renforcement de l’immunité par une alimentation adaptée

- Limitation des contacts avec des animaux au statut sanitaire inconnu

L’importance d’une approche globale

L’expérience clinique accumulée ces dernières années a clairement démontré que le succès thérapeutique repose sur une approche globale combinant :

- Un traitement médicamenteux adapté à chaque situation

- Une gestion rigoureuse de l’environnement pour éliminer les spores persistantes

- Un traitement préventif des autres animaux du foyer

- Des mesures de protection pour les propriétaires, particulièrement les personnes vulnérables

- La combinaison entre nouvelles molécules et bonne hygiène environnementale représente la clé du succès thérapeutique en 2025.

“La prévention des récidives passe autant par le suivi du chat que par la gestion méticuleuse de son environnement. Un animal guéri peut se réinfecter rapidement au contact de spores persistantes dans le domicile.” –

La teigne chez le chat en 2025 illustre parfaitement les progrès constants de la médecine vétérinaire. Cette affection, autrefois redoutée pour sa persistance et sa contagiosité, peut désormais être traitée efficacement grâce à des protocoles modernes, personnalisés et moins contraignants. Pour le bien-être de nos compagnons félins et la santé de toute la famille, restons vigilants face aux signes cutanés suspects et faisons confiance aux nouvelles approches thérapeutiques validées par la science vétérinaire.