Podcast de Conseils Vétérinaires de Patrick

De la gamelle jusqu’à… la sortie, suivez le parcours d’une simple croquette à travers tout le système digestif. Comment est-elle transformée, absorbée, utilisée ?

Le système digestif du chien est un système remarquablement efficace qui transforme les aliments en énergie vitale.Imaginez un instant que vous puissiez rétrécir à la taille d’une molécule et voyager à travers le corps de votre chien après qu’il ait croqué sa croquette préférée. Ce voyage extraordinaire vous mènerait à travers une véritable usine alimentaire sophistiquée, où chaque organe joue un rôle précis dans la transformation des aliments en énergie vitale. Le système digestif du chien représente l’une des merveilles les plus complexes de la nature canine, orchestrant un ballet biochimique fascinant qui permet à nos compagnons à quatre pattes de prospérer.

Le système digestif est comme une “usine”

Imaginez l’appareil digestif comme une chaîne de production bien organisée où chaque station a un rôle précis. La bouche constitue la première étape de broyage et mélange avec la salive. L’œsophage fait office de tapis roulant transportant les aliments vers l’estomac, véritable “casserole” qui décompose les aliments avec les sucs gastriques. L’intestin grêle représente la chaîne d’assemblage où les nutriments sont absorbés, tandis que le côlon agit comme une unité de recyclage récupérant l’eau et façonnant les selles. Enfin, le rectum et l’anus constituent l’étape finale d’évacuation.

Cette métaphore industrielle nous aide à visualiser un processus complexe qui, chez un chien adulte, transforme quotidiennement entre 200 et 800 grammes d’aliments selon la taille de l’animal.

La Bouche : première étape de broyage et mélange avec la salive.

La bouche (gueule) du chien joue quatre rôles essentiels dans la digestion :

1. Mastication mécanique

- Broyage des aliments avec 42 dents spécialisées

- Réduction en particules pour faciliter la digestion gastrique

- Préparation du bol alimentaire pour la déglutition

2. Lubrification salivaire

- Production de salive (1-3 litres/jour) pour faciliter le passage

- Humidification de la pulpe alimentaire

- Super-lubrification 3 fois plus efficace que chez l’humain

3. Action enzymatique adaptative

- Amylase salivaire qui s’adapte au régime alimentaire

- Enzymes antimicrobiennes (lysozyme, peroxydase)

- Probiotiques naturels stimulant la digestion

4. Préparation au transport vers l’estomac

- Déglutition coordonnée (80-100 cm³/seconde)

- Formation du bol alimentaire prêt pour l’estomac

| La bouche transforme les aliments solides en bol alimentaire lubrifié et partiellement pré-digéré, optimisant ainsi l’efficacité de la digestion gastrique qui suit. |

L’Architecture Dentaire Canine 🦷

La bouche constitue la porte d’entrée du système digestif du chien. Contrairement aux idées reçues, nos compagnons ne se contentent pas d’avaler leur nourriture sans la mâcher. Leur dentition spécialisée raconte l’histoire de millions d’années d’évolution.

Un chien adulte possède 42 dents réparties stratégiquement :

- 12 incisives pour saisir et couper

- 4 canines pour déchirer et tenir

- 16 prémolaires pour broyer

- 10 molaires pour écraser

Les carnassières, ces dents particulièrement développées, fonctionnent comme des ciseaux naturels, permettant de trancher efficacement la viande et les os. Cette spécialisation explique pourquoi les chiens mâchent différemment des humains, avec des mouvements verticaux plutôt que rotatoires.

Chow-chows : Cette race particulière possède 44 dents car elle naît avec une paire de molaires supplémentaires.

Anecdote intéressante: en 2021, des archéologues canadiens ont découvert dans une grotte de Haida Gwaii (en Colombie-Britannique, au Canada) une dent de chien domestique vieille de 13 100 ans ! Cette dent représente le plus ancien vestige de chien domestique jamais trouvé en Amérique , repoussant de près de 3 000 ans les preuves de domestication connues.

L’analyse ADN de cette dent révèle que ce chien était apparenté au loup gris et aidait probablement les humains à la chasse. Imaginez : cette simple dent raconte 13 millénaires d’amitié entre l’homme et le chien !

La Salive : plus qu’un simple lubrifiant

La production salivaire chez le chien de 30 kg atteint environ 0,5 – 1 litre par jour. Cette salive contient principalement de l’eau (99%) mais aussi des enzymes:

- Lysozyme : Cette enzyme attaque la paroi cellulaire des bactéries pathogènes, offrant une première ligne de défense contre les infections buccales

- Peroxydase : Elle possède une action antiseptique démontrée contre certains pathogènes comme Streptococcus

- l’amylase, qui amorce la digestion des glucides, et des substances antimicrobiennes protégeant la cavité buccale.

Contrairement à l’humain, la salive canine ne contient que peu d’amylase, reflétant l’adaptation à un régime riche en protéines plutôt qu’en amidon.

Mais des recherches récentes révèlent que la production d’amylase salivaire chez le chien s’adapte dynamiquement au régime alimentaire. Alors qu’on enseignait que la salive canine était “pauvre en amylase”, les études de 2024-2025 démontrent que les chiens nourris avec des aliments riches en amidon développent progressivement une production d’amylase salivaire accrue !

Cette adaptation métabolique explique pourquoi les chiens domestiques peuvent désormais digérer les céréales, contrairement à leurs ancêtres sauvages. Le système digestif canin “apprend” littéralement à produire plus d’enzymes selon les besoins.

Faits troublants au sujet de la salive

- La thermorégulation par la salive influence directement l’efficacité digestive. Quand un chien halète pour se refroidir, il modifie le pH de sa salive, ce qui impacte sa capacité de prédigestion. Cette découverte explique pourquoi les chiens digèrent moins bien par temps chaud !

- La salive canine contient des mucopolysaccharides spéciaux qui créent une lubrification 3 fois plus efficace que la salive humaine. Cette “super-lubrification” permet aux chiens d’avaler des morceaux beaucoup plus gros sans risque, optimisant ainsi leur stratégie alimentaire héritée de leurs ancêtres chasseurs

- La composition salivaire change selon l’état émotionnel du chien ! Un chien stressé produit une salive moins riche en enzymes, impactant directement sa digestion. Cette découverte établit un lien direct entre bien-être psychologique et efficacité digestive, révolutionnant notre approche de la nutrition canine.

L’œsophage : le transport express

Chez le chien, l’œsophage est un tube musculaire long (30 à 40 cm selon la taille), entièrement composé de fibres musculaires striées sur toute sa longueur, contrairement à l’homme ou au chat où la partie inférieure devient lisse. Cette particularité permet au chien d’avaler même d’importants morceaux tout en étant couché, voire la tête en bas, car le péristaltisme œsophagien reste sous contrôle volontaire.

Ce tube musculaire utilise des contractions péristaltiques – des vagues de contraction coordonnées – pour propulser le bol alimentaire vers l’estomac en 5 à 10 secondes.Des études ont montré qu’un chien peut avaler des liquides à la vitesse de 80 à 100 cm³ par seconde ! Cela correspond à un bol alimentaire parcourant tout l’œsophage en moins de 5 secondes, bien plus rapidement que chez la plupart des autres mammifères !

Sa grande élasticité permet le passage rapide et sans encombre de morceaux d’aliments volumineux — un atout pour un animal souvent glouton par nature.

Chez plusieurs races, notamment les grands chiens, une affection appelée mégaœsophage est relativement fréquente : l’œsophage se dilate et perd sa capacité de contraction, menant à des régurgitations parfois impressionnantes. Certaines races, comme les Bergers allemands ou Labradors, y sont prédisposées, et le phénomène peut être congénital ou acquis.Pour nourrir les chiens atteints de mégaœsophage, il faut les placer en position verticale (dans une « Bailey chair ») après chaque repas, afin d’utiliser la gravité pour aider à la descente des aliments, une scène qui impressionne souvent les non-initiés par son ingéniosité.

Une étude insolite a montré que du sildénafil (Viagra) pouvait être utilisé pour améliorer le transit oesophagien chez des chiens souffrant de mégaœsophage, améliorant leur qualité de vie!

| L’œsophage du chien, discret mais indispensable, assure le passage sûr et rapide des aliments, protège contre les reflux acides, et peut révéler des pathologies spectaculaires ou inattendues nécessitant une prise en charge vétérinaire spécifique |

L’estomac : La chaudière digestive

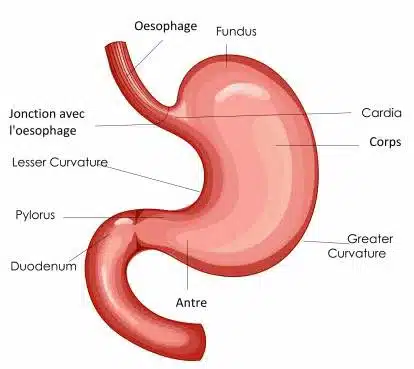

L’estomac canin se divise en plusieurs régions : le fundus (partie supérieure), le corps (zone centrale), l’antre (partie inférieure) et le pylore (sphincter de sortie). Sa capacité varie considérablement selon la race, de 500 ml chez un Chihuahua à plus de 8 litres chez un Dogue Allemand,il représente plus de 60% du poids total des organes digestifs, contre seulement 10% chez l’homme.

Production des sucs gastriques

Les cellules gastriques produisent quotidiennement 2 à 3 litres de suc gastrique pour une grande race et contient :

- Acide chlorhydrique : abaisse le pH à 1-2, stérilise les aliments et active les enzymes

- Pepsine : enzyme protéolytique qui décompose les protéines

- Facteur intrinsèque : nécessaire à l’absorption de la vitamine B12. L’eau et les électrolytes présents dans les sucs gastriques facilitent le mélange et la dissolution des aliments, créant un milieu optimal pour l’action des enzymes digestives. Ils participent également au maintien de l’équilibre osmotique nécessaire au bon fonctionnement gastrique.

- Mucus et bicarbonates : forment une barrière protectrice sur l’épithélium gastrique, le préservant des effets corrosifs de l’acide chlorhydrique. Cette protection est vitale pour éviter l’auto-digestion de la paroi stomacale par les sucs gastriques.

Le pH de l’estomac canin atteint 1 à 2, soit beaucoup plus acide que celui de l’homme qui est de 2 à 4. Cette acidité extrême permet des prouesses digestives impressionnantes : digérer certains os, neutraliser des bactéries pathogènes, et même décomposer des proies en début de putréfaction – chose totalement impossible pour l’estomac humain.Contrairement à l’homme, le chien ne produit aucune enzyme digestive dans sa salive et ne mâche pratiquement pas ses aliments. Cette particularité explique pourquoi son estomac a développé une acidité si puissante pour compenser l’absence de prédigestion buccale.

La grande capacité de dilatation stomacale s’explique par l’héritage des ancêtres sauvages : à l’état naturel, les canidés ne capturaient pas de proies quotidiennement et devaient pouvoir stocker de grandes quantités de nourriture en une seule fois. La domestication n’a pas modifié cette caractéristique physiologique.

Temps de vidange de l’estomac

Contrairement à une idée reçue, l’estomac du chien ne se vide pas uniformément. Les liquides quittent l’estomac en 15 à 30 minutes, tandis que les solides nécessitent 2 à 4 heures selon leur composition. Les graisses ralentissent considérablement ce processus, pouvant doubler le temps de vidange.

L’intestin grêle : l’usine d’absorption

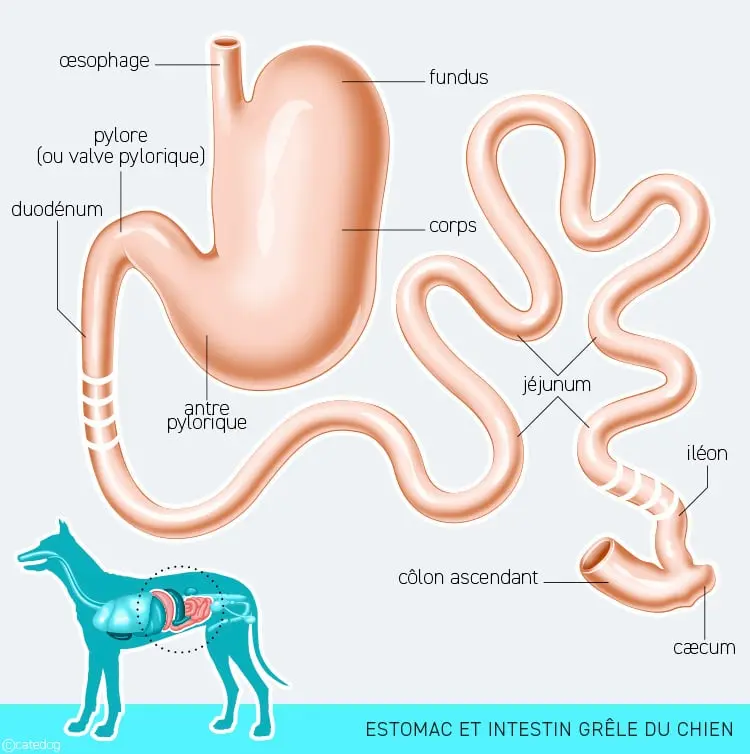

L’intestin grêle canin mesure entre 1,7 et 6 mètres selon la taille du chien, soit proportionnellement beaucoup plus court que celui de l’homme (6 à 7 mètres). Cette différence révèle une adaptation remarquable : le chien n’a besoin que de 2 heures pour faire transiter les aliments dans son intestin grêle, contre 3 à 5 heures chez l’humain.

L’intestin grêle se divise en trois segments :

- Duodénum (25 cm) : reçoit les sécrétions pancréatiques et biliaires (foie)

- Jéjunum (section la plus longue) : zone principale d’absorption

- Iléon (section terminale) : absorbe la vitamine B12 et les sels biliaires

La paroi intestinale présente une architecture remarquable multipliant la surface d’absorption par 600 :

- Plis circulaires ( Le chien compense l’absence probable de valvules de Kerckring par d’autres mécanismes d’optimisation de l’absorption )

- Villosités intestinales : projections microscopiques (3-5 millions par mètre)

- Microvillosités : prolongements cellulaires formant la “bordure en brosse”

La surface d’absorption est effectivement très développée grâce aux nombreux replis, villosités et microvillosités et serait probablement comprise entre 5 – 20 m² selon la taille de l’animal, ce qui reste très efficace pour ses besoins nutritionnels spécifiques. Chez l’homme ,cette surface est de 30 m² selon les études récentes

Absorption des nutriments

L’absorption suit un calendrier précis :

- Glucides simples : absorption en 15-30 minutes

- Protéines (sous forme d’acides aminés) : 1-2 heures

- Lipides : 3-6 heures via le système lymphatique

Les vitamines hydrosolubles (B, C) sont absorbées rapidement, tandis que les vitamines liposolubles (A, D, E, K) nécessitent la présence de graisses.

La flore intestinale du chien contient 1000 fois moins de bactéries que celle de l’homme, ce qui explique pourquoi les chiens sont si sensibles aux changements alimentaires brutaux et ne peuvent pas s’adapter rapidement comme nous. Cette particularité rend les gastro-entérites canines particulièrement douloureuses et nécessite souvent des probiotiques pour reconstituer la flore.

Note:

Les ankylostomes, parasites redoutables, se fixent spécifiquement dans la muqueuse de l’intestin grêle où ils causent des micro-hémorragies multiples pouvant entraîner une anémie sévère, particulièrement chez les chiots.

Le côlon : l’unité de recyclage

Le gros intestin, long de 20 à 80 cm, comprend le cæcum (très réduit chez le chien), le côlon et le rectum. Sa fonction principale consiste à :

- Récupérer l’eau et les électrolytes (0,5-2 litres par jour)

- Concentrer les déchets

- Abriter la flore bactérienne bénéfique

C’est dans le côlon que sont assimilés le calcium, la vitamine K et la vitamine B12, des nutriments essentiels à la santé canine. Cette fonction méconnue fait du côlon un organe métaboliquement actif, bien au-delà de son simple rôle d’évacuation.

Microbiome intestinal

Le côlon abrite une population bactérienne fascinante avec des milliards de micro-organismes anaérobies, principalement des genres Streptococcus, Lactobacillus, Bacteroides et Clostridium. Contrairement aux idées reçues, le côlon est un environnement propre, lisse et brillant parfaitement adapté à cette vie microbienne.. Cette flore produit des acides gras volatils nourrissant les cellules coliques et synthétise certaines vitamines comme la vitamine K et certaines vitamines du groupe B.

Organes annexes : le foie et le pancréas

Le foie : l’usine chimique

Pesant 2 à 4% du poids corporel, le foie canin assure plus de 300 fonctions distinctes, parmi lesquelles :

Métabolisme et transformation nutritionnelle : Il traite 90% de tout ce que le chien ingère, transformant les nutriments absorbés par les intestins en combustibles utilisables par toutes les cellules de l’organisme.

Détoxification et épuration : Le foie filtre et neutralise les substances toxiques, convertit l’ammoniac toxique (résidu de la digestion des protéines) en urée moins dangereuse, et élimine les médicaments du sang.

Production de protéines vitales : Il fabrique la plupart des protéines sanguines, notamment celles responsables de la coagulation.

Stockage du glycogène et des vitamines liposolubles ( vitamines A,D,E,K) . Le glycogène est la forme sous laquelle le foie stocke le glucose chez le chien. Lorsque le chien mange, les glucides sont transformés et stockés dans le foie sous cette forme complexe de glucose.

Gestion des graisses : Il métabolise les lipides et stocke les graisses dans les hépatocytes pour une utilisation ultérieure

Production de bile :elle est produite de façon continue par le foie mais les données quantitatives exactes pour le chien ne sont pas standardisées dans la littérature vétérinaire consultée. On parle de 500 -1000 ml/ jour . La production est régulée en fonction des besoins digestifs, particulièrement lors de l’arrivée de graisses dans le duodénum.

La vésicule biliaire stocke cette bile entre les repas, jouant le rôle de “réservoir” qui ne libère son contenu qu’au moment optimal.

Chez certains chiens, une surproduction de bile peut provoquer des vomissements jaunâtres, signe d’un déséquilibre du système biliaire.

Le foie coordonne cette production via des signaux déclenchés par l’alimentation, expliquant pourquoi les troubles biliaires sont souvent liés aux habitudes alimentaires.

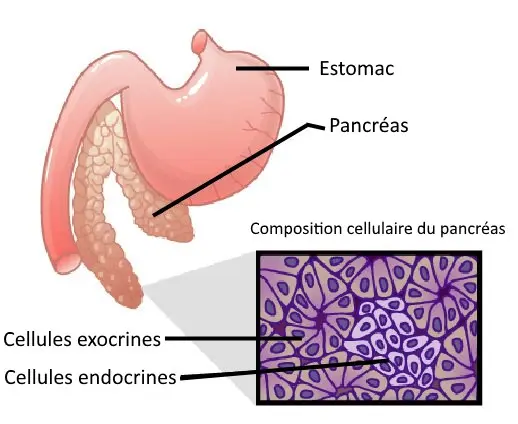

Le pancréas : double fonction

Le pancréas canin est un petit organe “rose nacré” (15 à 40 gr) divisé en trois parties distinctes : le lobe gauche qui longe la grande courbure de l’estomac, le corps situé près du pylore, et le lobe droit qui adhère intimement au duodénum descendant. Cette position stratégique n’est pas un hasard : elle permet un contact direct avec l’intestin grêle pour déverser immédiatement les enzymes digestives là où elles sont nécessaires.

Le pancréas canin mène une véritable “double vie” : sa partie exocrine (majoritaire) fabrique 200-400 ml de suc pancréatique( enzymes digestives) – lipase pour les graisses, trypsine pour les protéines, amylase pour les glucides – tandis que sa partie endocrine (minoritaire) produit les hormones régulatrices de la glycémie comme l‘insuline et le glucagon. Ces deux fonctions sont totalement indépendantes, expliquant pourquoi un chien peut souffrir de diabète sans insuffisance digestive, et inversement.

Une particularité anatomique étonnante : le chien possède deux conduits pancréatiques distincts (principal et accessoire), contrairement au chat qui n’en a généralement qu’un seul. Le conduit accessoire assure paradoxalement l’essentiel des sécrétions pancréatiques chez le chien.

Le pancréas produit également des bicarbonates pour neutraliser l’acidité gastrique et participe même à l’absorption de la vitamine B12, une fonction méconnue mais vitale. Sa production enzymatique est si puissante que ces mêmes enzymes peuvent “s’auto-digérer” lors de pancréatite, créant une urgence médicale redoutable.

Particularités physiologiques du système digestif du chien

Adaptation au régime carné

Le système digestif canin présente plusieurs adaptations reflétant son héritage carnivore :

- Transit rapide : 4 à 15 heure heures contre 72 heures chez l’humain .Le chien digère 4 à 5 fois plus rapidement que l’homme. Cette différence s’explique par un tractus gastro-intestinal plus court chez le chien,une adaptation carnivore favorisant une digestion rapide et

- une acidité gastrique extrême (pH 1-2) accélérant la décomposition.

- Estomac très acide : pH 1-2 permettant de dissoudre les os

- Intestin grêle proportionnellement plus court que chez les herbivores

- Faible production d’amylase salivaire

Capacités digestives remarquables

Les chiens peuvent digérer :

- 95% des protéines animales de haute qualité

- 85-90% des graisses

- 60-80% des glucides selon leur forme . Certaines races comme les Basenji ou les Husky ne tolèrent pas de grandes quantités d’amidon car elles possèdent moins de copies du gène AMY2B, produisant moins d’amylase pancréatique.

- Certains os tendres grâce à leur acidité gastrique élevée

Signaux de faim et satiété

Le système digestif communique avec le cerveau via plusieurs hormones :

- Ghréline : hormone de la faim produite par l’estomac vide

- Leptine : hormone de satiété sécrétée par le tissu adipeux

- CCK (cholécystokinine) : ralentit la vidange gastrique et induit la satiété

Implications pratiques pour la santé

Cette connaissance anatomique et physiologique permet de mieux comprendre :

- L’importance du fractionnement : plusieurs petits repas facilitent la digestion

- Le choix des textures : la taille des croquettes doit correspondre à la taille du chien

- Les temps d’attente : éviter l’exercice intense dans l’heure suivant un repas

- Les signaux d’alarme : vomissements, diarrhée, constipation nécessitent une évaluation

L’appareil digestif du chien représente un système d’une efficacité remarquable, fruit de millions d’années d’évolution. Cette “usine” biologique transforme quotidiennement les aliments en énergie vitale grâce à une orchestration parfaite entre anatomie et physiologie. Comprendre ce fonctionnement permet aux propriétaires d’optimiser la nutrition de leur compagnon et de détecter précocement d’éventuels dysfonctionnements.

Cette connaissance constitue également la base indispensable pour interpréter les symptômes digestifs et adapter les stratégies nutritionnelles aux besoins spécifiques de chaque animal, contribuant ainsi à leur bien-être et leur longévité.

Répondez à ce petit Quizz après la lecture de cet article pour évaluer vos connaissances :

[…] que nous, humains, peinons à digérer certains aliments pourtant tendres, nos chiens possèdent un système digestif capable de dissoudre des os en quelques heures seulement. Cette capacité n’est pas le fruit […]